Essere PACE

…in una esperienza di volontariato

Nome: Arianna

Nome: Arianna

Età: 21 anni

Città: Riccione/Trieste

Professione: studentessa alla scuola per interpreti e traduttori

Hobby: scoutismo, anche se è più un lavoro che un hobby

Se adesso mi chiedeste perché ho deciso di partire, non saprei cosa rispondere. Le motivazioni e le aspettative, che avevo prima di ciò che chiamo riduttivamente ‘’esperienza’’, si mischiano con le emozioni del ritorno e le situazioni vissute in quei due mesi.

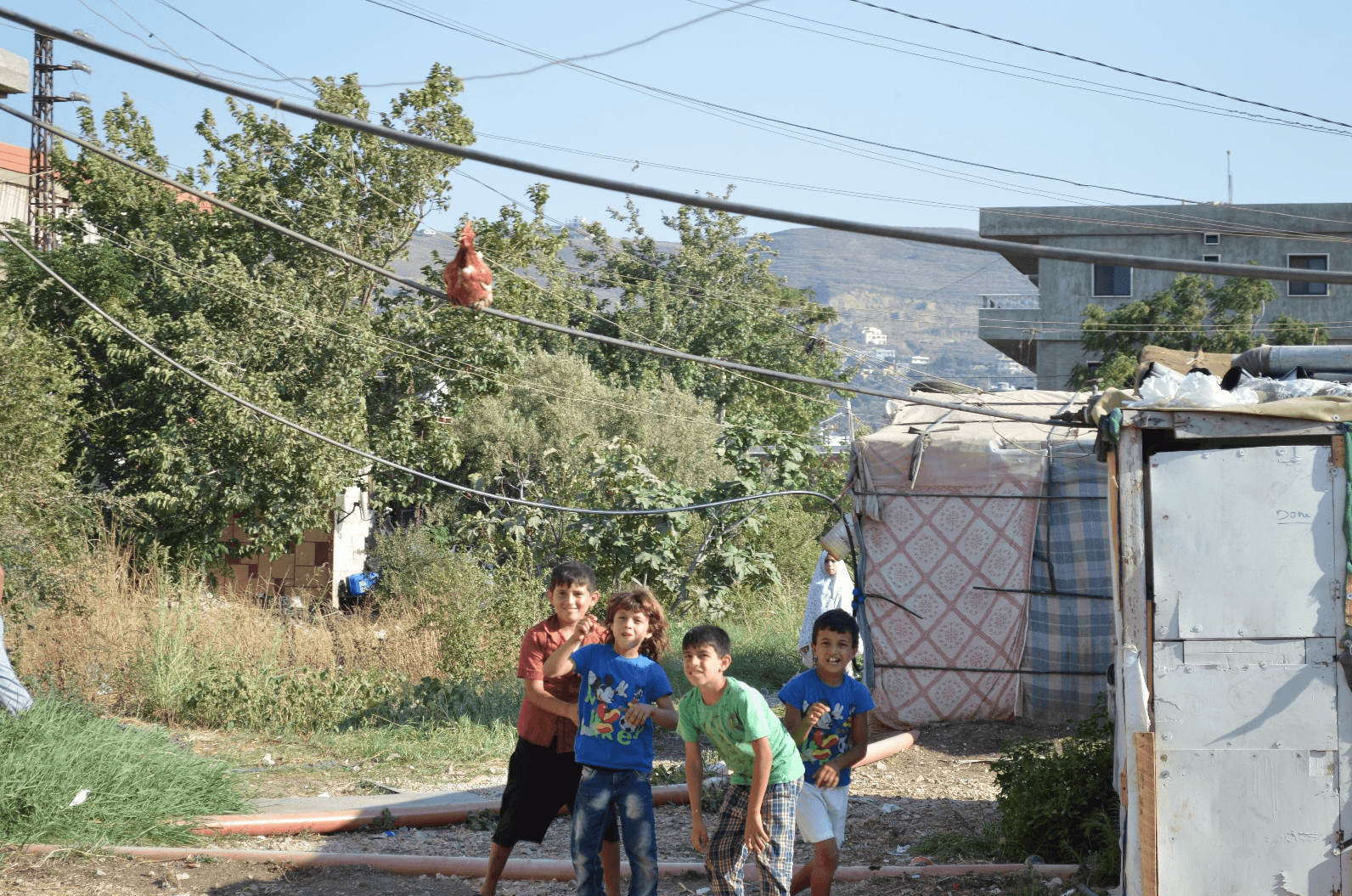

Sono tornata da un’esperienza con Operazione Colomba, corpo nonviolento di pace della Comunità Papa Giovanni XXIII. Come volontaria, e insieme ad altri volontari, ho vissuto per 2 mesi in un campo di profughi siriani, a Tel Abbaas, nel Nord del Libano. Quella dove vive Operazione Colomba è infatti una zona ad alto flusso migratorio, e raccoglie da ormai quattro anni i siriani che scappano dalla guerra e da un regime che non ammette oppositori.

È difficile descrivere cosa facevamo ogni giorno. Essere volontario con Operazione Colomba non vuol dire solo fare servizio. È un’esperienza a 360 gradi che farò meglio a chiamare condivisione. Diceva Don Oreste Benzi, fondatore della Comunità Papa Giovanni XXIII, che «c’è differenza tra servizio e condivisione. Il servizio chiede prestazione, la condivisione chiede appartenenza».E aveva proprio ragione. Ed è fondamentalmente questo che facevo: appartenevo.

Il primo grande ostacolo è stata la lingua. Anche se studio arabo all’università, parlarlo è cosa ben diversa. Soprattutto perché la maggior parte dei siriani che si ritrovano a vivere nei campi profughi vivevano in povertà anche in Siria, senza avere la possibilità di studiare l’inglese o altre lingue che un europeo può capire. Piano piano ho imparato le parole più frequenti, fino a quando sono riuscita a costruire un discorso. Il tutto, stando con le persone. Quando ho cominciato a capire meglio quello che i siriani dicevano, ho iniziato a sentire una responsabilità: la responsabilità di ascoltare davvero e di farmi carico delle loro sofferenze.

Mi sono sentita spesso piccolissima di fronte a questa responsabilità. Rispetto ai due milioni di siriani rifugiati in Libano, le persone che riusciamo ad aiutare sono davvero poche. Quando ci penso mi manca il fiato. Allo stesso tempo, le famiglie che conoscevamo non esitavano a mettere la loro vita nelle nostre mani. I loro sogni per il futuro diventavano per noi una sfida che non potevamo non accettare.

Sono anche cresciuta tanto. Se ci penso ora, credo di aver fatto cose che in Italia non pensavo fossero alla mia altezza. E questo non perché sono speciale o cose del genere. Ognuno di noi è indispensabile e preziosissimo.

Ogni giorno sento che quella terra mi chiama, mi chiamano tutte le famiglie che ho conosciuto, mi chiamano i problemi che abbiamo affrontato e quelli in cui abbiamo fallito. Mi chiama il caldo umido del giorno e il freddo della notte in tenda. Mi chiama un paese che da solo non sa dare risposte a milioni di persone sfollate.

So perché mi chiamano: per darmi una via d’uscita in questo mondo ancora poco attento all’altro e alle sue sofferenze. E quando sarà il momento giusto risponderò che voglio tornare.

(Giovani controcorrente, rivista SE VUOI 1/2018)